Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. Pour se conformer à la nouvelle directive concernant la vie privée, nous devons vous demander votre consentement pour définir des cookies.

50 ans «Tout feu, tout flamme»

Qu’elles étaient passionnantes ces 50 années de la coopérative Biofarm!

Nous aimerions partager avec vous quelques histoires et faits marquants captivants.

Dans ces pages, vous trouverez chaque mois de nouvelles informations, histoires et anecdotes au sujet de Biofarm. Montez à bord pour un voyage dans le temps de

1972 à 2022.

Gründer haben ihre Gründe

Le 8 mai 1972, neuf hommes se sont réunis à l’hôtel restaurant Kreuz de Herzogenbuchsee dans le canton de Berne. Ils ont posé les bases de Biofarm.

L’un d’entre eux, Werner Scheidegger, devint le premier président et directeur général de l’entreprise. Le premier bureau puis le premier entrepôt de la jeune coopérative ont été aménagés sur sa ferme de Madiswil (BE).

Werner Scheidegger évoque ses souvenirs de membre fondateur: «Dans les années 50 et 60, le mouvement de l'agriculture biologique bénéficiait d’un excellent réseau. Hans Müller, biologiste, instituteur et conseiller national, avait été chargé en 1926 par son parti, le Parti des paysans, artisans et Bourgeois de l’époque, de s’occuper de la formation de la jeune génération. Secondé par sa femme, Maria Müller-Bigler et le médecin allemand Hans Peter Rusch, il a jeté les bases de l'agriculture biologique d'aujourd’hui dans un jardin d’école du Möschberg. De nombreuses personnes intéressées se réunissaient là. C'est aussi là que nous, futurs fondateurs, avons fait connaissance. Le décès de Maria Bigler en 1969 a laissé un grand vide. Nous avons pris conscience du fait qu’elle avait été la force motrice dans l’ombre de son mari. Comme Hans Müller, malgré son âge avancé, n’avait pas organisé sa succession, ni celle de son épouse, nous, les jeunes agriculteurs étions convenus: il nous incombait à nous de faire progresser l’agriculture biologique.»

«Enfin quelqu’un passe à l’action!»

En agriculture biologique, le désherbage non toxique a toujours été un enjeu majeur. Certains jeunes agriculteurs se sont lancés dans le développement de la technique du flambage et ont également cherché des voies de distribution alternatives pour le lait et la viande. Alors que la première idée semblait réalisable, la seconde allait être confrontée aux réglementations légales. Grâce aux conférences de l'institut de formation Möschberg, le groupe connaissait l'avocat Beat Müller, fils du fondateur Hans Müller. Ils se tournèrent donc vers lui. Et quelle ne fut pas sa réaction: «Enfin quelqu'un passe à l'action ! Pendant des années, je disais à mon vieux père qu’il fallait que quelque chose marche. Il ne s'est rien passé en agriculture biologique depuis la mort de ma mère. » Beat Müller convoqua Werner Scheidegger et ses collègues, Sämi Vogel et Fritz Buser, à son bureau. Il leur conseilla de créer une coopérative - la forme juridique la plus courante pour l’organisation en agriculture. L'avocat assista également à la rédaction des statuts. «La commercialisation non seulement d'instruments, mais aussi de produits » est inscrit dans l'article des statuts constitutifs définissant le but de la coopérative.

Le nom sonne juste!

Le nouveau-né avait besoin d’un nom. Ce nom devait comprendre le mot « bio ». Les membres fondateurs trouvaient l'expression « marketing bio » (Bio-Vermarklung en allemand) trop lourde. Le groupe se remua les méninges, jongla avec les mots.

«Verm ..» devint soudainement «ferme.». Eureka! «Coopérative Bio-Farm» voilà le nom !

Membres fondateurs

Les membres fondateurs: (v.l.) Ruedi Lüscher, Fritz Buser, Hans Grieder, Samuel Vogel, Werner Scheidegger et Beat Müller.

Gründer haben ihre Gründe

En juillet 1972, la jeune Biofarm lançait une invitation à une démonstration de son dispositif de désherbage. Celui-ci avait été construit par la société Koller à Chiètres (Fribourg). Le prototype automoteur, propulsé par une faucheuse à moteur, rassemble quelques curieux à Fraschels (Fribourg). Peu après le démarrage, la conduite d'essence de l'entraînement monoaxe prend feu. Tous les spectateurs courent se mettre à l'abri et observent de loin et en sécurité les rêves des pionniers de Biofarm s’enflammer...

L’un des témoins de la scène, Werner Scheidegger raconte : « Notre optimisme n'a pas pour autant été perdu dans le feu. Nous avons continué à expérimenter, et nous sommes passés à une version tractée ». Les démonstrations de cette deuxième machine, un an plus tard, attirent de nombreuses personnes intéressées. Trois jours après la manifestation, il semble que les céréales aient été détruites en même temps que les mauvaises herbes. Mais elles se rétablissent et, trois semaines plus tard, on ne voit plus guère de différence avec la partie non traitée - si ce n'est que les mauvaises herbes repoussent effectivement moins.

Le bricolage continue

Au printemps 1973, les premières machines à brûler sont livrées de justesse dans les délais. A peine la première machine est-elle en service qu’une demi-heure plus tard le président de Biofarm est prévenu par téléphone du désastre. Les tuyaux de gaz fuient. Que faire maintenant ? Le fabricant se défile : « Ce n'est pas possible, ce sont les meilleurs tuyaux sur le marché ! » Cela n'aide guère Biofarm. « Nous nous sommes alors rendu compte par nous-mêmes que les tuyaux étaient trop proches des brûleurs. Sous l'effet de la chaleur croissante, le plastique s'est ramolli et s'est détaché des brides », explique Werner Scheidegger. Une pièce spéciale et des raccords en métal apportent une solution de fortune. Les appareils de cette première série doivent être mis à niveau. Ce qui a coûté à la jeune coopérative plus que la marge de vente et passablement d’énergie.

Un objectif évanoui en fumée

Alors qu'ils cherchent à construire une autre série, le hasard met en contact les pionniers de Biofarm avec le spécialiste du gaz Rudolf Haueter. Une longue collaboration commence, mais ne débouche jamais sur une affaire. Le modèle 74, la deuxième série de brûleurs, est techniquement plus abouti, la question du dosage du gaz est parfaitement résolue et le maniement est nettement amélioré. Pourtant, les appareils ne sont guère vendables : trop chers pour les exploitations agricoles, et l'utilisation interentreprises conduit rapidement à une saturation du marché. Pendant des années, les appareils invendus pèsent sur le bilan. Ce n'est que grâce au prêt généreux d'un membre fondateur que Biofarm échappe à la faillite au cours de son troisième exercice. Les brûleurs connaissent une renaissance inattendue en 1988, lorsque certaines administrations communales, alarmées par la présence de résidus d'atrazine dans l'eau potable, cherchent des alternatives pour les espaces publics. Et l'intérêt des cimetières zurichois pour les appareils mobiles ne parvient pas à masquer la réalité : à long terme, la coopérative ne sera pas en mesure d'assurer le développement et le service. Un objectif de fondation prometteur s'est évanoui en fumée.

Membres fondateurs

Gründer haben ihre Gründe

Lors de la création de Biofarm, le développement de dispositifs thermiques de désherbage et la commercialisation de la viande et du lait étaient certes les priorités, mais l’élevage de porcs est rapidement devenu le deuxième sujet brûlant. En quête de débouchés pour la viande, les pionniers rencontrent un boucher qui se dit intéressé par l’élevage de pas moins de 2 000 porcs par an pour sa production de salami bio. Mais où trouver ces porcs biologiques et les énormes quantités d'orge biologique que tous ces animaux

engloutissent ? Un membre du conseil se rend en France pour se renseigner. Des mélanges d'aliments sont préparés. Un questionnaire sur la production porcine est envoyé à toutes les exploitations connues. Mais, quelques mois plus tard, le projet de salami biologique tombe à l’eau. Faute de potentiel de revenus et ... de porcs.

Le succès venu d’Alsace

Alors qu’il suit un cours d'agriculture au centre de formation de Möschberg, le président de Biofarm, Werner Scheidegger, fait la connaissance d'un constructeur de machines[MV1] alsacien. Il propose à ce dernier de devenir le distributeur en Suisse de son moulin à céréales alsacien. « Nous avons longuement délibéré au sein de la direction, et pesé le pour et le contre », explique Werner Scheidegger. « Finalement, l'opinion qui a prévalu est que les gens qui moulent eux-mêmes des céréales et qui font du pain sont déjà assez proches de la pensée biologique ». Biofarm espère en outre que la vente d'une douzaine de ces moulins épongera les frais occasionnés par l'échec des brûleurs destinés au désherbage. Les réactions à sa première annonce dépassent toutes les attentes : en très peu de temps, les dix premiers moulins sont vendus ; il y en aura 100 dès la première année. Le salon de la famille Scheidegger à Madiswil est transformé en salle de démonstration.

Pendant plusieurs années encore, les moulins à céréales alsaciens resteront l'un des piliers essentiels de l'entreprise. Soulignons qu’ils sont le véritable déclencheur de ses activités céréalières, encore importantes aujourd'hui.

Au printemps 1974, les pionniers ont fait face au défi d’organiser dans l'urgence quelques centaines de kilos de blé bio. A l'époque, la plupart des agriculteurs avaient déjà livré leurs céréales. Ernst Frischknecht, dont l’exploitation est située à Tann, dans le canton de Zurich, s’est dit prêt à prendre le relais et est devenu le premier fournisseur de produits Biofarm.

Membres fondateurs

Gründer haben ihre Gründe

Derrière tous ses efforts pour élargir son assortiment avec des produits bio d'origine suisse se pose bientôt une question fondamentale pour la jeune Biofarm : en tant que coopérative agricole suisse, peut-elle se permettre d’intégrer des produits importés dans son assortiment ? La décision s'avère plus simple lorsque des produits ne peuvent pas être cultivés en Suisse pour des raisons climatiques. Mais pour tous les autres, Biofarm ne fait-elle pas concurrence à ses propres membres ? Les pionniers arrivent finalement à la conclusion que les graines indigènes se vendent mieux si elles font partie d’un assortiment conséquent pour le commerce de détail. En effet, pour les magasins, une commande n’est intéressante que si le plus grand nombre possible d'articles peut être obtenu chez le même fournisseur. Le président de Biofarm, Werner Scheidegger : « Nous nous sommes toujours imposé comme ligne de conduite de privilégier les producteurs nationaux et de n'avoir recours à des importations que lorsque l’offre est insuffisante ».

Un produit de leader passé au broyeur de végétaux

Qui aurait pu se douter que le sucre de canne complet brésilien allait devenir le premier produit importé de Biofarm lorsqu’un illustre inconnu, Emilio Lutz, Suisse de l’étranger la contacte. Ce dernier dirige la Fazenda Jacutinga avec sa femme. Ils se sont convertis à l’agriculture bio et sont à la recherche d'acheteurs en Europe. Le couple d’agriculteur souhaite produire à partir de la canne à sucre - non pas du carburant comme la plupart des autres producteurs - mais du précieux sucre de canne complet. Pour la coopérative, la question se pose alors de savoir si l'intégration d'un tel produit de niche est justifiée et judicieuse. Le président de l'époque, Werner Scheidegger, estime que les opportunités de ventes sont limitées. A cela s'ajoutent des prescriptions restrictives pour l'importation, notamment la constitution de réserves obligatoires. Après quelques tergiversations, on décide tout de même de faire un essai. Le premier conteneur de 16 tonnes arrive à destination. Ah, mais attention ! Le sucre de canne absorbe l'humidité de l'air et s'agglomère. Il faut donc confectionner des sachets adaptés. Normalement, de tels produits sont stockés et traités dans des locaux climatisés, mais à Kleindietwil, c'est encore un rêve. Comme les sacs originaux en provenance du Brésil ne retiennent déjà pas suffisamment l'humidité, tout le contenu du sac (15 kg) est souvent une seule masse qu'il faut écraser avant de la conditionner en petits emballages. Toutefois, une solution se dessine : le contenu du sac est passé au broyeur de végétaux. Plus tard, le fournisseur livrera le produit dans des sacs en plastique et cette solution de fortune deviendra superflue. Par son appétit de nouveauté, Biofarm contribuera une fois de plus à l'élaboration de directives Bio Suisse - cette fois pour la culture de la canne à sucre.

Membres fondateurs

Gründer haben ihre Gründe

Vers 1975, les pionniers de Biofarm se sont retrouvés malgré eux sur une trajectoire de collision avec la coopérative de production et de mise en valeur Galmiz (aujourd'hui Terraviva). Le taux de change du franc suisse avait significativement augmenté pendant la crise pétrolière, causant un renchérissement des produits d'exportation suisses. Biotta, implantée à Tägerwilen en Thurgovie, a également été affectée. Subissant un goulot d’étranglement affectant le jus, l’entreprise a dû imposer à ses fournisseurs de carottes et de betteraves de diminuer les quantités livrées . Bien que les pionniers ne souhaitassent pas se lancer dans le commerce des légumes, l'idée de faire des actions sur les carottes bio dans les magasins de produits diététiques a fait son chemin. Le président de l'Association suisse des magasins diététiques de l’époque, biona, (Verband Schweizer Reformhäuser) a rejette la demande au motif qu'un magasin diététique n'a pas vocation à vendre des produits frais. Il indique toutefois que l'Union des coopératives agricoles de Berne produit le jus de légumes Eden sous licence pour le marché suisse. L’affaire se concrétise, 30 à 50 tonnes de carottes et de betteraves rouges par an peuvent être livrées par Biofarm pendant quelques années.

Biona, Pionier, Morga et une ligne distincte

L'activité liée au jus de légumes n’est pas parvenue à occuper une place centrale dans l'entreprise, mais elle a ouvert une voie d’avenir pour les pionniers : le lancement de produits bio, dont des céréales, en petits conditionnements – une grande nouveauté pour la clientèle bio à l'époque. C'est ainsi que commence une coopération à long terme avec l'Association biona. Elle débute avec la commercialisation de grains de blé et de seigle sous la marque biona. L'entreprise Pionier de Wädenswil, dans le canton de Zurich, s'occupe de la distribution fine aux magasins d'aliments naturels, une activité reprise par la suite par Morga SA à Ebnat-Kappel, dans le canton de Saint-Gall. Mettre en place sa propre distribution ou approvisionner les magasins diététiques par transport ferroviaire ou par la poste rendrait la marchandise trop chère.

Bientôt, l'orge et l'avoine viennent étoffer la gamme. Une question se pose : qui peut éplucher et nettoyer de petites quantités de bonne qualité et à des prix raisonnables ? Le président Werner Scheidegger partage ses expériences : « Au moulin de Lützelflüh, le chef meunier s'est moqué de moi : ‘ Le temps que je règle correctement la machine, tout le lot y aura déjà

disparu ‘». Le Steigmühle Töss à Winterthur est prêt à prendre en charge de petites commandes. Avec l’augmentation des quantités, le moulin de Lützelflüh accepte finalement de s’en charger. L'assortiment biona ne cesse de s'élargir au cours des années suivantes. La farine Graham vient s’y ajouter, ainsi que la farine de seigle et la farine blanche, suivies plus tard par le millet, le sarrasin, des graines de lin et d’autres encore. La bonne coopération avec l'Association biona et la présence d’une installation d'embouteillage au sein de l'entreprise pour les petits emballages motivent le choix de miser sur une ligne propre sous la marque Biofarm.

Membres fondateurs

Emballage biona et petits emballages au fil des ans.

Gründer haben ihre Gründe

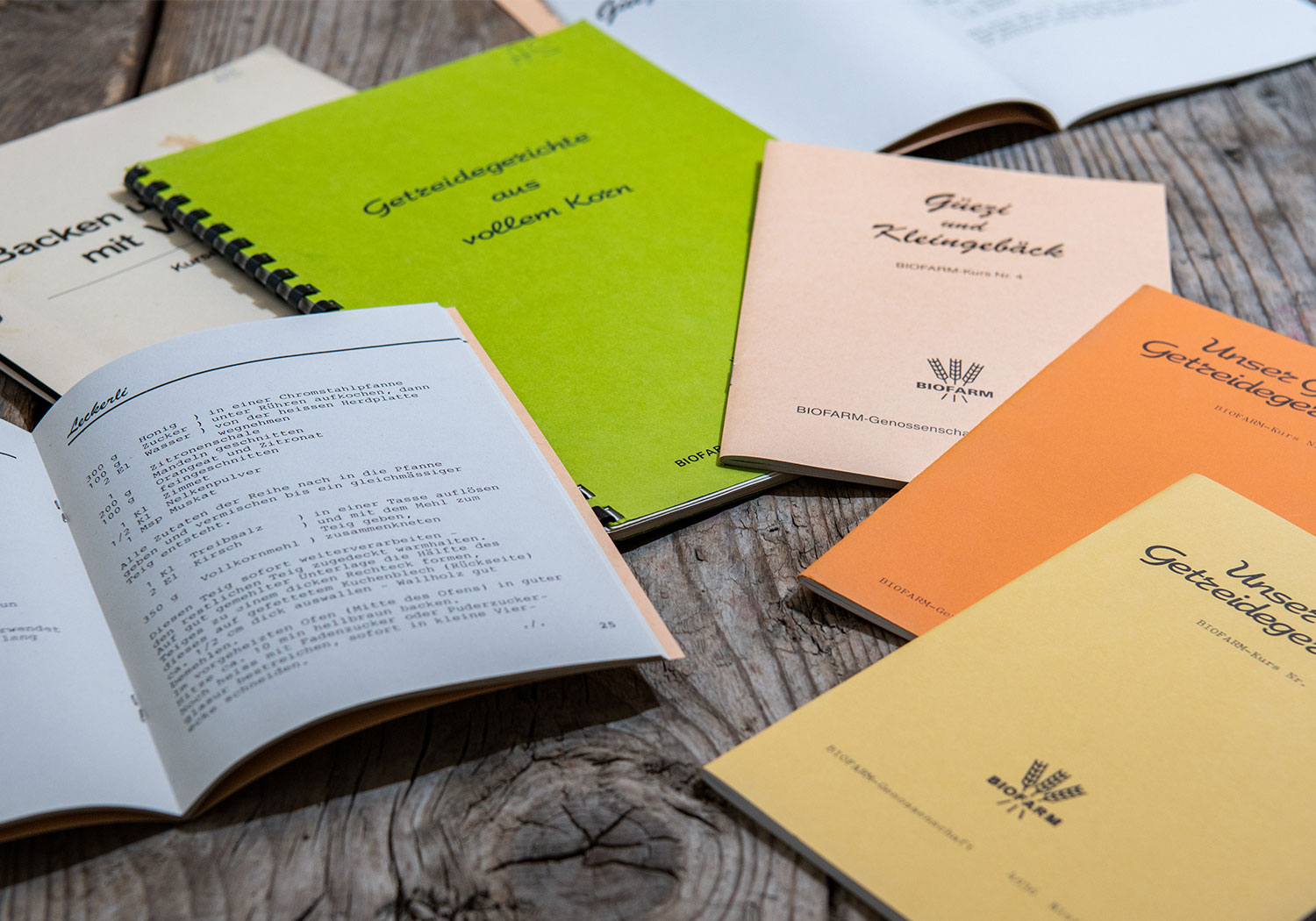

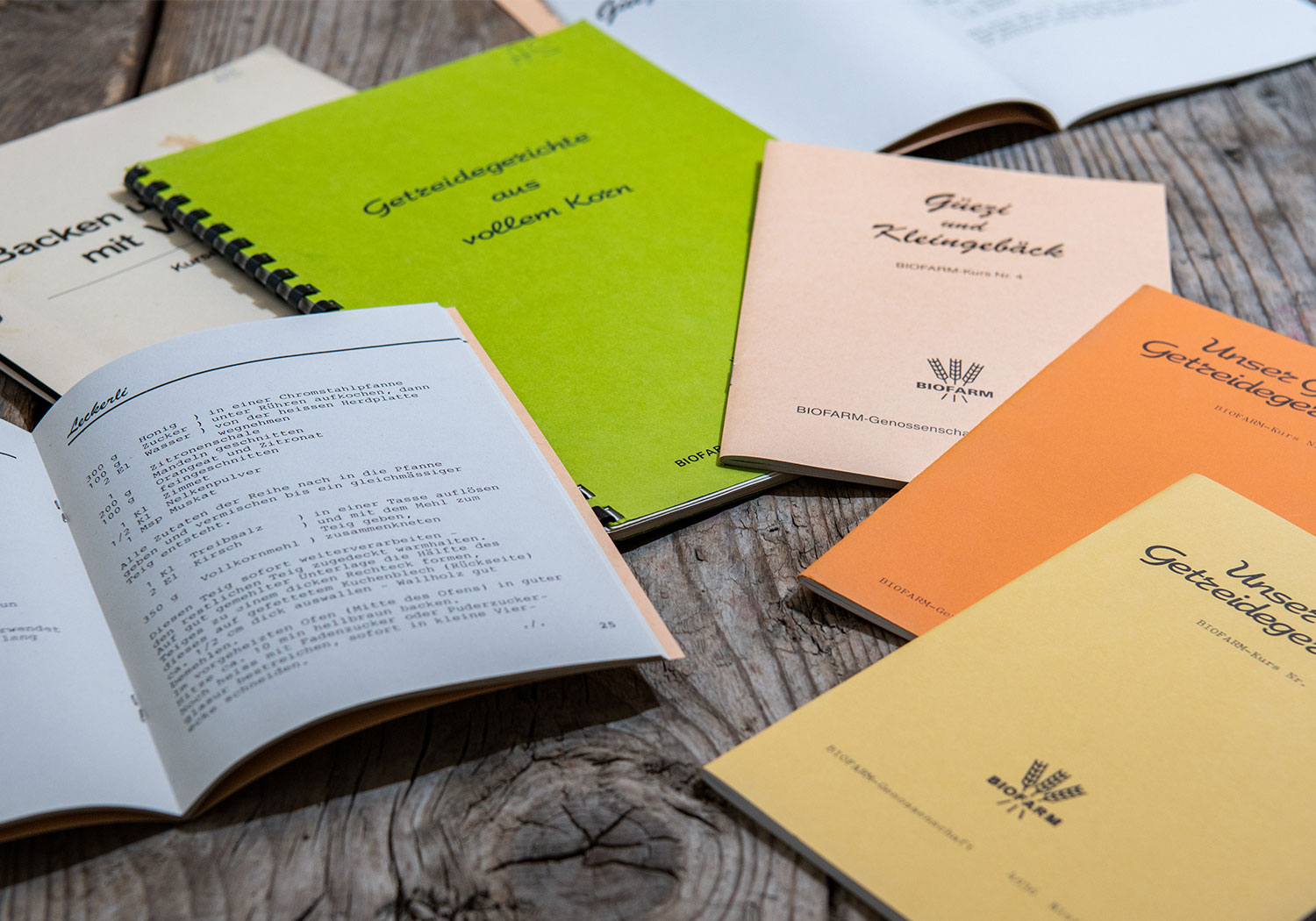

Par le biais de leurs premiers clients meuniers, les pionniers apprennent que les cours dispensés par un certain Dr. Johann Georg Schnitzer en Forêt-Noire sont un succès. Des passionnés s'y rendent même depuis la Suisse pour s’initier à l'art du pain complet fait maison. Les agriculteurs de Biofarm ont alors une idée brillante.

Partant du principe que les plantes cultivées par les familles paysannes dans les champs doivent aussi conserver leur valeur dans l'assiette, le maître boulanger neuchâtelois Edi Wohlgemuth et la professeure d'économie domestique Elisabeth Zurflüh créent le programme de cours de Biofarm intitulé « Cuisine et pâtisserie avec céréales complètes ». En 1974, quatre premiers cours pouvant accueillir 24 participants chacun, affichent complet en une semaine. Une liste d'attente pour les prochaines formations se remplit en un clin d'œil. Deux ans plus tard, une cuisine dédiée à l’enseignement a pu être aménagée dans le nouveau site loué, l'ancienne école secondaire de Kleindietwil (BE). Quelques milliers de femmes et d'hommes de toute la Suisse et parfois des pays voisins suivent les formations dispensées par le duo Zurflüh-Wohlgemut. Cela leur donne l'occasion d'acheter des graines Biofarm directement à la source, et cette dernière se dote ainsi d'un instrument astucieux pour fidéliser sa clientèle.

Formation et développement continus

Les assemblées générales extraordinaires des premières années sont presque exclusivement consacrées à la formation continue. Quant aux assemblées générales ordinaires, des conférenciers de renom y sont invités par les pionniers pour parler de thèmes liés à l'agriculture biologique. En 1976, Biofarm lance un cours d'agriculture s’étalant sur plusieurs jours avec l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL). Les connaissances y sont transmises directement dans les fermes à l'aide d'exemples pratiques. Ces cours suscitent un grand intérêt. Quelques années plus tard, lorsque le canton de Berne met sur pied une commission pour les formes d'exploitation agricole respectueuses de l'environnement, cet enseignement servira de modèle aux écoles d'agriculture cantonales.

Aujourd'hui encore, transmettre, conseiller, développer, faire avancer restent fermement ancrées dans l’action de Biofarm. Lors de visites de cultures, leurs spécialistes des cultures nouvelles, encouragent l'échange d'expériences entre agriculteurs et agricultrices, donnent des recommandations de culture et s'impliquent dans les comités de l’association faîtière Bio Suisse. Ils donnent aussi des conférences sur les cultures spéciales dans des écoles d'agriculture. Ils sont en somme les ambassadeurs de la coopérative, rendant ainsi accessible à un large public leur engagement novateur et colossal en faveur de plantes depuis longtemps oubliées ou bien nouvelles. Bref, ils contribuent à la promotion de la diversité dans les exploitations agricoles.

Membres fondateurs

Hans-Georg Kessler et Hansueli Brassel racontent les visites de cultures Biofarm.

Gründer haben ihre Gründe

En 1987, les cours de cuisine et de pâtisserie de Biofarm se devaient d’être enrichis de « méthodes de conservation naturelles ». On pense à utiliser moins de sucre, car même les fruits sains perdent de leur valeur dans le rapport habituel d’un pour un avec le sucre. Quelles sont les alternatives ? La concentration par la mise en conserve altère le goût et nécessite en outre beaucoup d'énergie. Que faire d'autre ? La solution se trouve dans la pectine de pomme. Obtenue à partir du marc de pomme, elle a la propriété de faire gélifier les masses de fruits et les jus de fruits. On sollicite l'entreprise Obipektin à Bischofszell pour créer un produit adapté aux ménages. La responsable du cours de cuisine Biofarm, Elisabeth Zurflüh, fait des essais jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Les premières participantes au cours peuvent acheter le produit au nom modeste d’Unigel (gélifiant universel). Le gélifiant connaît un grand succès et aucun autre produit n'a permis à Biofarm d'atteindre une marge de vente aussi élevée depuis près de 20 ans.

Cela doit s'appeler « pâte à tartiner aux fruits »

En 2005, la décision est prise de développer un Unigel biologique avec la société Obipektin. Après de nombreuses tentatives de cuisson, le but semble avoir été atteint avec une recette différente, car la réglementation bio n’autorise la pectine que si elle est dépourvue d’amides. Cela rend l’utilisation de l’Unigel bio plus exigeante : le dosage dépend du type de fruit et de la quantité de sucre, le sucre ne devant être ajouté qu'à la fin et très lentement. Au cours de l’été 2006, un flot de réclamations donne des sueurs froides aux collaborateurs de Kleindietwil : des confitures trop solides par-ci, trop liquides par-là. Après de nouveaux tests et un mode d'emploi révisé, la variante bio réussit à percer elle aussi. Si, au début, une confiture peut encore afficher le label Bourgeon malgré l’utilisation de 30 grammes d’Unigel conventionnel, la situation change après un premier durcissement des prescriptions bio. Quelques années plus tard, tout ce qui contient moins de 50% de sucre ne peut plus être qualifié de « confiture ». Une autre modification du règlement bio de l'UE exclut la pectine des soi-disant « auxiliaires technologiques » et classe le gélifiant dans le groupe des produits agricoles. En conséquence, l’Unigel bio se doit d’être d'origine biologique à 85%. Ce qui est impossible, car une partie n'est pas disponible en qualité bio. En fin de compte, cuite avec de l’Unigel bio, l’autorisation est accordée : la confiture peut arborer l’appellation officielle de « tartinade de fruit Bourgeon Bio ».

Gründer haben ihre Gründe

Les pionniers font déjà preuve d'un flair certain pour trouver le nom adéquat, la présentation authentique. Peu après la fondation, le président Werner Scheidegger écrit sur du papier à lettres officiel. En 1974, le premier logo aux trois épis est créé. Avec l'augmentation des ventes de petits emballages, la ligne de produits portant la marque Biofarm est remaniée en 1992. Tout un exploit par rapport aux conditions actuelles : pendant 15 ans, ce choix continue de faire ses preuves ! Lorsque les produits finis démarrent à toute vapeur en 1995, le service extérieur passe à trois personnes. Il doit transmettre tous les aspects positifs de l'agriculture biologique, le lien entre la coopérative et ses familles paysannes, avec une présence autonome et forte dans les magasins, pour la plupart urbains. Conçue comme un « cadeau d'anniversaire » pour ses 30 ans, Biofarm étoffe sa communication à partir de 2002 avec le magazine gratuit « bio.logisch ». Assemblage réussi d'histoires passionnantes de personnes, de fermes bio, de nouveaux produits et d'annonces, la publication atteint un tirage allant jusqu'à 35 000 exemplaires.

« Colis de nourriture » pour Simone »

Sur la page de couverture du magazine des consommateurs Biofarm, le premier de la scène bio suisse, la biologiste et quintuple championne du monde de course d'orientation Simone Niggli Luder fait également face au public des lecteurs. Elle se lance dans la course en tant que vecteur de sympathie pour la coopérative. « Plus sa célébrité augmentait, plus notre espace publicitaire sur son t-shirt diminuait, jusqu'à ce qu'il disparaisse presque complètement sous son bras », rappelle un ancien fermier bio. Pour elle, Biofarm plante un pommier, envoie son « colis de nourriture » s'entraîner pendant plusieurs mois en Suède, crée un club de sympathisants avec des offres spéciales. Plusieurs fois par an, une compétition de course d'orientation Biofarm est également organisée avec une petite caravane remplie d'offres de produits et de « petits échantillons gratuits ». En 2009, un grand relancement avec un branding renouvelé apporte du peps et de l'élan à la présentation. Après huit ans, la revue, qui a nécessité de gros efforts, est remplacée par le magazine « Oliv », édité par Bio Plus SA à Seon. Biofarm y place des portraits d'exploitations, des interviews et des thèmes spécialisés. La communication mise désormais davantage sur les médias en ligne avec le site Internet, la newsletter, les médias sociaux et la boutique en ligne. Après avoir participé pendant plusieurs années à diverses foires et grands événements, elle se concentre sur le Bio Marché de Zofingen et le salon de Biopartner à Seon AG. Douze ans après le premier grand relooking, le relancement effectué en douceur pour l'année du jubilé rend hommage au passé. Le nouveau slogan qui l’accompagne : sincère.évident.depuis 1972

Biofarm étoffe sa communication à partir de 2002 avec le magazine gratuit « bio.logisch ».

Gründer haben ihre Gründe

Peu de choses reflètent aussi bien l'esprit du temps que l’assortiment de produits: ils viennent, restent un certain temps, puis disparaissent. Le marché, l'économie, les besoins des clients et les tendances se sont aussi répercutés sur les revenus de Biofarm au fil des décennies. En 1980, les céréales atteignaient un chiffre d'affaires de CHF 420 000. Les revenus générés par les seuls moulins à céréales domestiques se montaient à près de CHF 200 000. Outre les produits uniques à succès, tels que les barres de céréales complètes ou l'Unigel, les fruits secs et le cidre doux ont généré des revenus plutôt modestes. Les légumes et les fruits rapportent CHF 90 000. Les revenus des désherbeurs, bineuses, marmites, couvercles, pierres d'appui et rabots à choux s’élèvent à 400 000 francs. De nombreuses familles d'agriculteurs confectionnent eux-mêmes leur choucroute, Biofarm fournit tout le nécessaire à cet effet. Elle propose tout ce qui peut être utile dans les champs et le jardin, de la chaux aux algues en passant par le fumier de poule, la poudre d'os et les copeaux de corne - par exemple de la prêle et de la poudre d'ortie, des pochettes pour les ennemis des pucerons, comme les perce-oreilles, jusqu’aux semences de phacélie, de moutarde, de trèfle et de radis oléagineux pour les engrais verts. Dans l'inventaire de 1984 il y avait même 8 000 brosses à dents ainsi que des gobelets à miel en rilsan, un matériau semblable à du plastique fabriqué à partir d'huile de ricin. Plus de 50 livres, brochures et guides différents sur l'agriculture, l'horticulture, l'alimentation, la pâtisserie et la cuisine couvrent de manière approfondie le thème «biologique». En 1985, 15 titres en langue française s’ajoutaient en outre à la liste.

Des produits tops et des flops inattendus

En 1991, les pâtes et les galettes de riz, de même que les oléagineux et les légumineuses s'ajoutent pour la première fois à la gamme. 1994 nous apporte, avec le birnel et l'affaire exclusive du café Bertschi, deux autres innovations. La même année, Coop devient le premier grand distributeur à se lancer sur le marché du bio. Bien qu'il y ait des raisons compréhensibles pour la différence de prix entre Coop et les magasins d'aliments naturels, cela affecte le comportement d'achat des personnes sensibles au prix. D'autant plus que les clients du commerce spécialisé bio subissent eux aussi les effets de la crise économique des années 1990. C’est une période difficile pour la coopérative: avec le nouveau bâtiment qui vient d'être achevé, elle bénéficie de beaucoup d’espace, mais le chiffres d’affaires stagne et elle fait face à des coûts de financement élevés ainsi qu’à une pression simultanée sur les marges. Elle réussit à limiter les pertes qui la menacent en prenant des mesures de rationalisation et en élargissant son assortiment. En 1986, Biofarm se lance dans la vente de paquets de viande mélangée. Plus tard, elle exploite même un comptoir de viande avec un boucher qualifié dans le magasin bio Höhener à Bâle. En 1994, année record, le commerce de la viande lui rapporte 1,17 million de francs, plus

CHF 520 000 générés par le commerce de bétail. Mais une autre entreprise reprend l'approvisionnement de l’entreprise Vatter. Le chiffre d'affaires se déplace vers le commerce de bétail, puis disparaît complètement de l'assortiment en 2001. À partir du tournant du millénaire, la structure de l'assortiment ne change plus aussi drastiquement qu'auparavant, même si des nouveautés, comme la moutarde ou les vins suisses, sont régulièrement ajoutées. Parfois, la flèche fait mouche et, sans grande publicité, un produit devient un succès. D'autres fois, même les publicités tapageuses ne servent à rien. Quinze produits antipasti à l'huile d'olive raffinée, lancés en 2008, ont fait un flop au bout de deux ans. La gamme de sirops nobles de la meilleure qualité suisse se comporte de la même manière. En revanche, à partir de 2010, les florentins aux griottes se hissent au top. Le marché réagit également positivement aux oléagineux et à l'huile suisses. Qu'il s'agisse de graines de lin, de graines de courge, de graines de colza, de graines de tournesol ou d'un mélange de ces produits. Les nouvelles habitudes alimentaires jouent en faveur de Biofarm : ces produits sont sains, issus de l’agriculture locale et très tendance.

Biofarm étoffe sa communication à partir de 2002 avec le magazine gratuit « bio.logisch ».

Gründer haben ihre Gründe

Alors que les fruits à noyau et les baies font partie de l’offre de l'entreprise quasiment depuis ses débuts, il a fallu attendre 25 ans pour que les activités liées aux fruits à pépins arrivent à maturité. À la fin des années 1990, le centre fruitier entame une nouvelle étape. Au printemps 1997, un froid glacial anéantit les fleurs de nombreux arbres fruitiers. Les 50 tonnes de pommes et de poires produites par les familles de producteurs Biofarm se vendent bien. Le nouveau responsable des fruits, Hans-Ruedi Schmutz, connaît un départ très prometteur. Un an plus tard, de meilleures conditions météorologiques permettent de récolter 300 tonnes de pommes et de poires. Une récolte abondante, mais des fruits sont désormais disponibles ailleurs en grande quantité. A cette époque, le marché bio n'est pas encore prêt pour des volumes aussi importants. Les ventes stagnent, des campagnes sont lancées, une partie de la récolte est transformée en fruits industriels. Dans les années qui suivent, Biofarm est en outre confrontée au défi d'absorber d’importantes fluctuations de récoltes. Ces fluctuations sont en effet beaucoup plus importantes en agriculture biologique, et pour une entreprise de commercialisation purement bio, la responsabilité et le risque financier s'avèrent considérables. Alors que la déshydratation ou la congélation des fruits destinés à la transformation permettent d'équilibrer quelque peu la situation, les fruits de table doivent être écoulés avant que les premières pommes fraîches n'arrivent à maturité l'année suivante.

Autant de variétés de fruits que de questions

Les années passant, la demande de fruits bio augmente et permet de mieux gérer les récoltes abondantes. Mais les impondérables sont le lot de ce secteur d'activité. Le fait que les producteurs agricoles biologiques, pour la plupart plus petits, soient répartis dans toute la Suisse rend la logistique plus onéreuse. Le large éventail de variétés rend la réception et le stockage compliqués, d'autant que les installations de stockage et de tri appropriées pour les fruits des jardins bio ne se trouvent pas à chaque coin du pays.

Il n'y a guère d'autre domaine qui suscite autant de discussions au sein du comité. La question fondamentale se pose régulièrement: le centre fruitier a-t-il un avenir? Biofarm peut-elle survivre en tant que petite spécialiste avec une grande diversité de variétés? Doit-elle se soumettre aux diktats variétaux des grands distributeurs? Jusqu'à aujourd'hui, la réponse est la suivante: oui! La coopérative veut exprimer sa participation au marché et sa position sur le marché comme un moyen d'influencer les prix, la qualité, la variété des variétés, le partenariat avec les détaillants et les consommateurs par des actions concrètes. Dès le début, elle s'est engagée envers les familles de producteurs, les partenaires commerciaux et les consommateurs. Son souhait: que tous puissent profiter de la diversité des variétés anciennes et nouvelles et, enfin et surtout, qu’elle puisse apporter une contribution importante au maintien de la biodiversité dans les vergers.

Biofarm étoffe sa communication à partir de 2002 avec le magazine gratuit « bio.logisch ».

Gründer haben ihre Gründe

Lors de leur première réunion en 1972, les neuf membres fondateurs ont accueilli deux nouveaux membres. Le droit d'entrée se montant à CHF 200 par membre, le capital de départ passe à CHF 2 200. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui se tient à la fin 1981, le conseil d’administration décide de porter le montant des parts sociales à CHF 500 et fait appel aux souscriptions de nouvelles parts sociales et à des emprunts. C’est ainsi que CHF 60 000 sous forme de nouveaux capitaux (parts sociales) et CHF 20 000 à titre de nouveaux emprunts sont rassemblés. Ces sommes serviront à financer diverses installations et agrandissements du bâtiment scolaire loué à Kleindietwil (BE).

Depuis 1992, les membres et sociétaires de la coopérative sont régulièrement recensés dans le rapport annuel. L'objectif reste à ce jour que tous les membres agriculteurs soient également sociétaires de la coopérative. Avec plus de 1 000 producteurs dans le domaine des grandes cultures et des fruits, la coopérative en est pourtant loin. En 2021, un tiers des 850 sociétaires de Biofarm étaient également des familles d’agriculteurs.

Adhésion par conviction

Depuis 1981, la valeur de la part sociale de Biofarm est restée inchangée. L’adhésion requiert la souscription d’au moins une part sociale d’une valeur de CHF 500. Au cours de cette année de jubilé, Biofarm a lancé une campagne de financement pour son nouveau projet de construction dont le besoin est pressant. Cela s'adresse à ses familles de producteurs, aux anciens membres de la coopérative et aux organisations partenaires tout au long de sa chaîne de valeur. Les personnes qui ne sont pas issues du monde paysan représentent désormais les deux tiers des membres de la coopérative. Ils sont attirés par le capital de sympathie de Biofarm, et nombreux sont ceux qui adhèrent aux idéaux de la coopérative. Le paragraphe qui était à l’origine ancré dans les statuts selon lequel les producteurs doivent constituer 75% des membres a été supprimé depuis 1995 et remplacé par cet énoncé : Afin de préserver le caractère agricole de la coopérative, l’administration est en droit de limiter l’accès aux personnes non-agricultrices.

Depuis longtemps dépassée par la réalité des chiffres, cette condition n'a jamais été appliquée.

Biofarm étoffe sa communication à partir de 2002 avec le magazine gratuit « bio.logisch ».

Gründer haben ihre Gründe

Notre histoire se poursuit

«Qui ne connaît pas le passé ne peut pas comprendre le présent ni ne peut façonner l'avenir.» L'année anniversaire touche à sa fin et ceux qui construisent aujourd'hui l'avenir de Biofarm ont démontré par diverses actions, notamment, au cours des douze derniers mois, qu'ils savent donner vie à une telle sagesse. Dans un environnement en pleine mutation, Biofarm se fixe des objectifs qui lui correspondent. Depuis ses débuts fougueux proverbiaux, la coopérative cherche à se développer sur des bases solides.

«J'apprécie mon travail varié avec des produits de si grande qualité et au sein d'une équipe aussi soudée», souligne une collaboratrice. Au cours de l'année 2021, de nombreux commentaires de collaboratrices et collaborateurs du bureau de Kleindietwil BE ont été postés sur le compte Instagram de la coopérative (linktr.ee/biofarmgenossenschaft). Comment vivent-ils leur expérience au sein de Biofarm, leur travail, leur quotidien? Leurs réflexisons et commentaires parlent d'eux-mêmes: «bonne coopération», «appréciation», «aisance dans les relations», «atmosphère personnelle et familiale» et autres énoncés similaires. Merci de nous accompagner!

Biofarm étoffe sa communication à partir de 2002 avec le magazine gratuit « bio.logisch ».